注意:本文中的「漢語」指代普通話、閩南語、粵語、客語、吳語等等所有方言的集合。「漢語拼音」指代普通話拼音,不包括其他方言。「台羅拼音」指代閩南語台灣話羅馬字拼音。「粵語拼音」指代香港語言學學會粵語拼音方案。

引子

漢字很長一段時間以來是中華大地乃至鄰國如現今的日本、朝鮮、韓國、越南等的主流書寫形式,儘管這片大地上的人們說著不同的方言。

如今漢字依然是中華大地的主流,而鄰國在二戰後普遍採用了新創制的表音文字,如日本的假名、朝韓的諺文、越南的國語字,間或夾雜些許漢字。

無疑,各種語言都應該有恰當的書寫形式,以便文化的傳承和發展。鄰國採用他種書寫形式,除了民族國家的因素外,必定是其語言中有跟漢字不相適應的地方。

拿日本來說,其語言文法本來就跟漢語不一樣。在沒有漢字傳入之前,他們是通過口耳相傳的方式傳承文化;漢字傳入後,才有了紙面上的紀錄,但終究是「言文殊途」。例如:「私」在漢語中是個單音節詞,有「我」的意思;而日語中表達「我」含義的詞卻是多音節詞,讀作「watashi」。在日本發明假名之前,表達「我」是借用漢字「私」表示;發明假名之後,表達「我」就可以直接寫作「わたし」。

- 漢語拼音: wǒ

- 漢語漢字: 我

- 日語羅馬字: watashi

- 日語漢字: 私

- 日語假名: わたし

可見,假名既能準確地表音,又能與漢字書寫和諧。實際上,假名就是從漢字中簡化而來的,平假名脫胎自草書,而片假名取自楷書。

有了假名之後,日本雖然也陷入了廢止漢字的爭論中,但最終漢字、假名混寫成了主流。漢字和假名形成了一種互補的關係。當使用漢字書寫困難時,改用假名;當使用假名表意模糊時,改用漢字,又或者使用漢字並加註假名的方式進行書寫。

我所暢想的也是這樣一種既能準確表音、又能在書寫上與漢字相協調的表音方塊字,對於各地方言中難以使用漢字書寫的部分、或者一些外語借詞,不妨使用該表音方塊字進行書寫。

這樣不僅能最大程度地保留漢字及其背後承載的文化,還能有效記錄和傳承各地方言,快速吸收外語詞。不僅如此,各地方言使用者還可以自由流暢地表達各自的方言,漢語必將煥發出新的活力。

基於此,一種漢語表音方塊字在我腦海中醞釀而生,暫且命名為「補字」,其用意在於與漢字互補,共同作為漢語的書寫形式。

補字

設計原則

漢語總是一字一音的,補字的設計也不外如是,一個補字發一個音。

漢語中的音節包含三個部分:聲、韻、調。聲相當於英語中的輔音,韻相當於英語中的元音,調是漢語獨有的,即四聲八調(普通話中僅保留了陰平、陽平、上聲、去聲,潮州話中保留了完整的四聲八調)。

民國時期創制的注音符號使用章太炎發明的「紐文」、「韻文」來給國語注音,後面也發展支持了閩南語、粵語等,但其設計目的不是作為文字,並且結構比較零散,對方言的支持也不佳,難當文字的重任。

只有能將聲、韻、調完整地表達在一個方塊中,並且書寫流暢、美觀、有所變化,才是理想的與漢字互補的表音方塊字——補字。

總而言之,補字的設計應該滿足以下原則:

- 在方塊內表音,將聲、韻、調完整地表達在一個方塊中。

- 美觀,書寫流暢並且有所變化,既要避免複雜機構,也要避免單一結構的審美疲勞。

- 和而不同,既要與漢字相協調,又要避免跟漢字「撞衫」,要具備一定的辨識度。

聲母

補字的聲母採自漢字獨體字或合體字的偏旁及部分注音符號。

| 補字聲母 | 來源 | 國際音標 | 注音符號 | 漢語拼音 | 台羅拼音 | 粵語拼音 | 結構 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 匕 | 漢字「匕」 | p | ㄅ | b | p | b | 上下 |

| 覀 | 漢字「票」的上部 | pʰ | ㄆ | p | ph | p | 上下 |

| 亡 | 漢字「亡」或「忘」的上部 | b | ㆠ | - | b | - | 左右 |

| 皿 | 漢字「盟」的底部 | m | ㄇ | m | m | m | 上下 |

| ㄈ | 注音「ㄈ」 | f | ㄈ | f | - | f | 包圍 |

| 刀 | 漢字「刀」 | t | ㄉ | d | t | d | 上下 |

| 土 | 漢字「土」 | tʰ | ㄊ | t | th | t | 上下 |

| 女 | 漢字「女」或「娘」的左部 | n | ㄋ | n | n | n | 左右 |

| 力 | 漢字「力」 | l | ㄌ | l | l | l | 上下 |

| 工 | 漢字「工」 | k | ㄍ | g | k | g | 上下 |

| ㄎ | 注音「ㄎ」 | kʰ | ㄎ | k | kh | k | 左右 |

| 牛 | 漢字「牛」 | g | ㆣ | - | g | - | 左右 |

| 廿 | 漢字「黃」的上部 | ŋ | ㄫ | - | ng | ng | 上下 |

| ㄏ | 注音「ㄏ」 | x / h | ㄏ | h | h | h | 包圍 |

| ㄐ | 注音「ㄐ」 | t͡ɕ | ㄐ | j | tsi | - | 左右 |

| 忄 | 漢字「情」的左部 | t͡ɕʰ | ㄑ | q | tshi | - | 左右 |

| 入 | 漢字「入」 | d͡ʑ | ㆢ | - | ji | - | 上下 |

| 日 | 漢字「日」 | ʐ / ɻ | ㄖ | r | - | - | 上下 |

| 乡 | 漢字「鄉」的左部 | ɕ | ㄒ | x | si | - | 左右 |

| 止 | 漢字「止」 | ʈ͡ʂ | ㄓ | zh | - | - | 上下 |

| ㄔ | 漢字、注音「ㄔ」 | ʈ͡ʂʰ | ㄔ | ch | - | - | 左右 |

| 尸 | 漢字「尸」 | ʂ | ㄕ | sh | - | - | 包圍 |

| 子 | 漢字「子」 | t͡s | ㄗ | z | ts | z | 左右 |

| ㄘ | 注音「ㄘ」 | t͡sʰ | ㄘ | c | tsh | c | 左右 |

| 灬 | 漢字「熱」的底部 | d͡z | ㆡ | - | j | - | 上下 |

| ㄙ | 注音「ㄙ」 | s | ㄙ | s | s | s | 上下 |

| ㄧ | 注音「ㄧ」 | j | ㄧ | - | - | j | 上下 |

| 八 | 漢字「八」 | w | ㄨ | - | - | w | 上下 |

注:

- 粵語拼音中的「gw」/ 「kw」可右「g」/ 「k」與「w」組合而成,即「工」 /「ㄎ」 與「八」的結合。

韻母

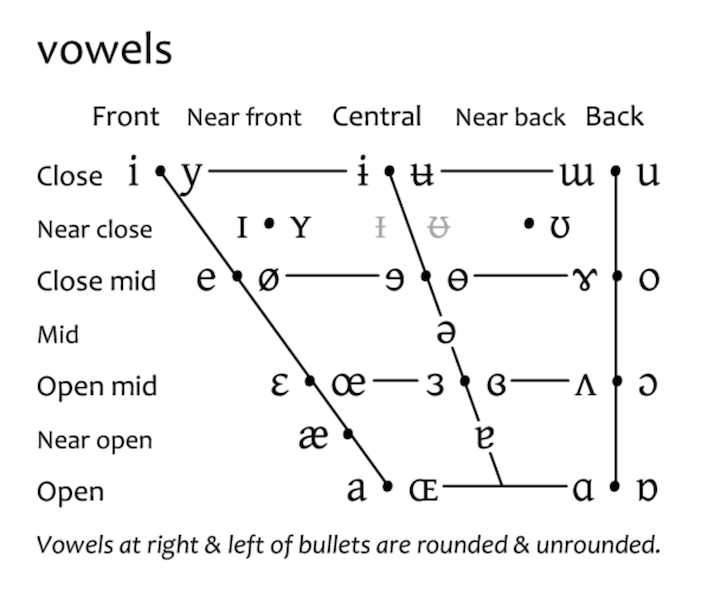

國際音標中元音部分嘴唇的開口度、圓扁、和發音的位置,劃分成以下的元音。如下圖所示:從上到下,開口越來越大;從左到右,發音位置越來越後;成對出現的元音,左邊是扁嘴,右邊是圓嘴。

補字中的韻母大致從上面的「一」到下面的「口」的小篆,筆畫約來越圓潤並逐漸變成「口」的小篆。

韻頭(介音)

| 補字韻母 | 國際音標 | 注音符號 | 漢語拼音 | 台羅拼音 | 粵語拼音 |

|---|---|---|---|---|---|

| ㄧ | i / j | ㄧ | y [i] | i [i] | j [j] |

| 八 | u / w | ㄨ | w [u] | u [u] | w [w] |

| 丨丨 | y / yː | ㄩ | yu [y] | - | yu [yː] |

韻腹

| 補字韻母 | 來源 | 國際音標 | 注音符號 | 漢語拼音 | 台羅拼音 | 粵語拼音 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| (「口」的小篆) | 「口」的小篆,張大嘴巴aaa | ä / a / aː | ㄚ | a [ä] | a [a] | aa [aː] |

| (倒立的「口」的小篆) | 倒立的「口」的小篆 | ɐ | 八 | - | - | a [ɐ] |

| 〇 | 就是「O」的形狀,「零」的另一種寫法,「日」的古字 | o / ɔ / ɔː | ㄛ | o [o / ɔ] | oo [ɔ] | o [ɔː / o] |

| 口 | 漢字「口iu」,發音位置靠前且扁唇的「〇」 | e / ɛ / ɛː | ㆤ / ㄝ | ê [ɛ] | e [e] / ee [ɛ] | e [ɛː / e] |

| 夕 | 漢字「夕」,見「多」「舞」「碗」 | ə / ɤ / o | ㄜ | e [ə / ɤ] | o [o / ə] | - |

| (「廿」底部圓滑) | 「廿」底部圓滑 | œː | サ | - | - | oe[œː] |

| 廿 | 漢字「廿」 | ɵ | 廿 | - | - | eo [ɵ] |

| ㄧ | 「一」的發音 | i | ㄧ | i [i] | i [i] | i [iː / ɪ] |

| 丨丨 | 國際音標中「y」就是扁唇的「i」,見「非」「業」 | y / yː | ㄩ | ü [ü] | - | yu [yː] |

| 八 | 國際音標中「u」就是發音位置靠後的「y」。見「兌」「喜」「只」 | ü / u / uː | ㄨ | u [ü] | u [u] | u [uː / ʊ] |

韻尾

| 補字韻母 | 來源 | 國際音標 | 注音符號 | 漢語拼音 | 台羅拼音 | 粵語拼音 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 又 | 見「又」「友」 | -n | ㄣ | -n | -n、-t | -n、-t |

| 乂 | 「又」鼻化,見「刈」、「艾」 | ~ | 末尾加個豬尾巴 | - | -nn | - |

| 攵 | 見「放」「處」「變」 | -ŋ | ㆭ | -ng | -ng、-k | -ng、-k |

| (「又」末尾加一撇) | 「又」末尾加一撇,閉口的「n」 | -m | ㆬ | - | -m、-p | -m、-p |

注:

- 雙元音、三元音用上面韻頭、韻腹和韻尾的組合表示。

- 書寫時「攵」可以拖長到調的位置,就像「處」的寫法一樣。

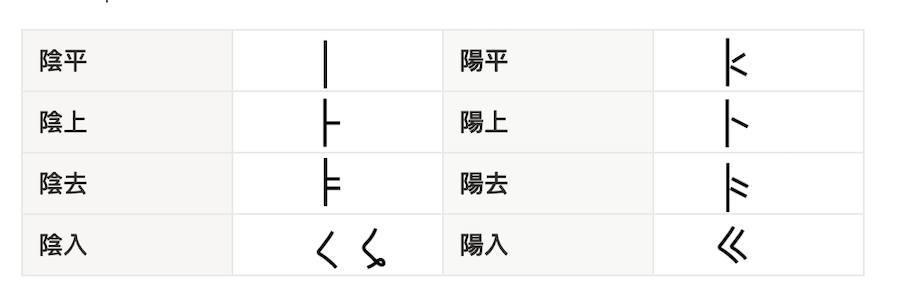

聲調

注:

- 不區分陰陽的調,一律採用陰調表示。普通話中只有四個聲調,分別是陰平、陽平、上聲(用陰上記錄)、去聲(用陰去記錄)。

- 陰平、陰上、陰去來自「非」字筆順。

- 陽平來自「水」的右邊,陽上來自「卜」,陽去就是「卜」加多一點。

- 入聲短促,因此有折,來自注音符號「ㄑ」,也可以認為是「腦」的筆順。

- 粵語中陰入分為「上陰入」和「下陰入」,分別採用「ㄑ」+豬尾巴,還有 「ㄑ」 表示。

書寫

書寫規則

- 基本上左邊是聲韻、右邊是調。

- 聲韻的結構依照聲母的結構而定,如聲母常用於漢字的左右結構的偏旁,那麼聲韻就是左右結構。同理推導即可。

- 韻母一般是上中下結構。

- 聲母非零聲母、非左右結構偏旁時,如有韻母較長時可將韻尾獨立成為一個中間結構,以避免韻母結構冗長造成的書寫不變和結構不穩定。

- 聲調一般不能省略,以便從視覺上與漢字區分。

- 補字可以打散成左右結構,用於注音,此時陰平調可以省略。

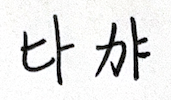

漢字、補字及注音

以「春眠不覺曉」為例:

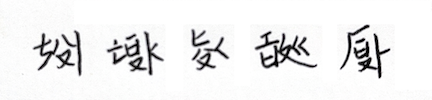

普通話補字:

國語注音:ㄔㄨㄣ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˇ

閩南語補字:

閩南語注音:ㄘㄨㄣ ㆠㄧㄢˊ ㄅㄨㆵ ㄍㄚㆻ ㄏㄧㄠˋ

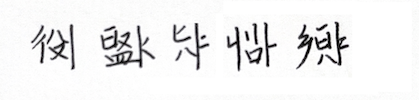

用例

替代生僻字及擬聲字

生僻字及擬聲字不如使用補字來的簡單方便和準確。補字本身就是表音字,在擬聲方面簡直是得天獨厚。

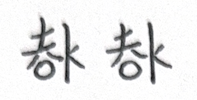

如:普通話「橐橐」(形容步履聲)可用補字表示為:

方言用字

漢語諸多方言中有經常會遇到有音無字可寫的情況,現在有了補字就可以順暢表達了。粵語不用再去造什麼「口」為偏旁的字了,閩南語、吳音也不用再去找什麼罕見字了。

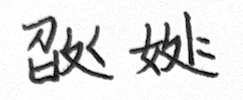

如:潮州話中表示浪費的詞(白話字為 tak-nn̄g)無漢字可書寫,可用補字表示為:

外語借詞

外語詞,包括外國的人名、地名再也不用想破腦袋看怎麼轉成漢語詞了,直接一個使用補字借音,立即搞定。漢字繼續保持他原本的含義,再也不用借音來表示外語詞了。

如:英語人名「Billy」,以前用「比利」表示,但「比」和「利」有其本來的含義,是借了音來表示「Billy」,現在不妨用補字表示為: